Dix ans après Castan-Benedetto-Damaggio

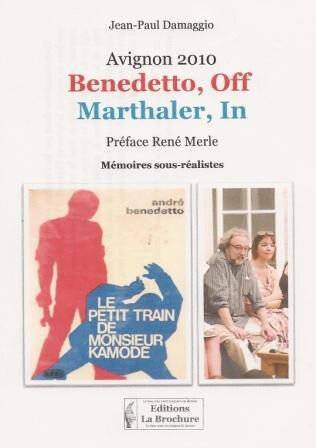

René Merle anime aussi un blog qu’il appelle remembrança où il témoigne de sa considérable action occitaniste. Il vient de reprendre une préface qu’il avait écrite pour mon livre sur Benedetto-Marthaler. Je ne dis pas que j’avais oublié ce texte mais le relire dix ans après provoque une sensation étrange. Je précise tout d’abord que parmi mes publications celle-ci a été une de celles ayant eu le moins succès. Pourquoi ? Qu’importe, je note seulement le fait, comme par exemple la disparition des instituteurs (le changement en professeurs des écoles n'est pas seulement un changement de nom).

Le conte proposé me semble d'une portée plus considérable aujourtd'hui qu'hier mais à chacun d'en penser ce qu'il souhaite. JP D

« Benedetto – Castan, quelques clés de lecture » [1].

Acte I - Il était une fois, dans les années 1950, sur le versant Sud de la nation française, un peuple de paysans, d’artisans, d’ouvriers dont la langue de l’entre soi, la langue du quotidien, dans son accent comme dans son lexique, était pétrie de « patois », tant qu’elle ne demeurait pas encore ce « patois » immémorial. Mais ce peuple (qui ne s’aimait pas dans ce qu’il était), abandonnait sans remords ce parler. Pourquoi ? Pour se revaloriser, pour faire comme tout le monde, pour assurer l’avenir des enfants, et j’en passe. Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître, puisque la guerre s’achevait à peine, et que les enfants s’appelaient encore Paulette et Marcel, et non pas Kevin ou Jennifer.

Il était une fois un jeune instituteur communiste du Tarn-et-Garonne qui, au lendemain de cette guerre de 39-45 qu’il avait faite en patriote dans sa phase finale, tenta, avec d’autres amoureux de l’écriture en langue d’Oc (une poignée, c’est-à-dire tous) l’aventure collective d’une revue en occitan qui se voulait fondatrice d’une langue : sans littérature, pas de langue d’Oc, mais seulement un magma de patois, pensait-il.

Il était une fois un peuple qui ne lisait pas cette revue, d’abord parce qu’il ne savait pas qu’elle existait, et parce que, s’il lisait, de toute façon il lisait en français. Ce qui ne l’empêchait pas d’écouter avec plaisir les histoires que la radio régionale donnait à l’occasion. Sans plus. Des histoires qui ne faisaient pas sourire nos tenants de la Lettre salvatrice, regroupés dans un Institut d’études dont les ambitions dépassaient de loin, hélas, les possibilités du bénévolat.

Il était une fois un Parti Communiste dont le dernier des soucis était alors la défense et l’illustration de la langue d’Oc. Non qu’il y fut hostile. Mais pire, à l’image du peuple dont il se réclamait, il y était indifférent. Il avait bien d’autres chats à fouetter en ces temps de guerre froide débutante, où l’on basculait de la reconstruction unitaire du pays à l’éclatement antagoniste des forces de Gauche. Je vous laisse imaginer dans quelle situation se trouvait alors notre Homme de Montauban par rapport à ses camarades de Parti…

Mais, me direz-vous, du jeune instituteur montalbanais ou du grand Parti dont il se réclamait, lequel avait raison ? Et de même, sur un autre plan, de l’oralité de la radio, ou de l’écrit de la revue, qui avait raison ? Questions auxquelles on peut se permettre de ne pas répondre, tant elles ne peuvent cerner la complexité de la vie et des engagements (complexité que d’aucuns, qui ne s’embarrassent pas de subtilités, qualifient tout bonnement de « dialectique », mais, comme chacun sait, la dialectique a bon dos).

Acte II. Il était une fois, dans les années 1960, un désormais moins jeune instituteur communiste qui se retrouva bien seul. Non pas qu’il ait quitté le Parti Communiste (il lui demeurera fidèle jusqu’à sa mort). Mais il advint alors que ses compagnons d’Institut se fâchèrent avec lui et le mirent en quelque sorte en quarantaine. C’était une époque curieuse où, sous l’apparente quiétude consumériste et la juvénile mode yé-yé, quelque chose bouillonnait qui annonçait une grande secousse… Ses compagnons de route avaient décidé que la Littérature d’Oc, aussi nécessaire soit-elle, ne saurait jamais désaliéner ce peuple qui n’en finissait pas d’oublier sa langue. Aussi fallait-il aller vers lui, et le convaincre, malgré son incrédulité, qu’il était colonisé. Colonisé de l’intérieur. « Òme d’Òc, as drech a la paraula. Parla ! » En pure perte : « Mai que vòs que te digui ? » répondait l’écho populaire…

Alors notre moins jeune instituteur se retira sous sa tente, car il ne voulait pas cautionner ces errements qu’il jugeait mortels pour la cause qu’il défendait. L’Occitanie dont il rêvait ne pouvait être que culturelle, elle n’avait pas à se justifier d’arguments économiques et politiques. Il avait planté ses deux tentes à Montauban et au Larzac, et c’est là qu’il décida de mettre en œuvre la grande entreprise anticentraliste dont il rêvait : enraciner la création occitane dans chaque cité du Midi, en faire des capitales culturelles, et, par là, non pas nier la Nation France, mais la désaliéner et l’enrichir.

Acte III. Il était une fois, dans ces mêmes années 60 d’avant 1968, un jeune instituteur fou de théâtre qui habitait une cité habitée par le théâtre une fois l’an. Il avait vite sauté le pas pour devenir acteur, auteur, et réveilleur de consciences. Agit prop, aux marges de la Gauche institutionnelle, qui commença par dénoncer la sauvagerie des impérialistes américains au Viet Nam. Napalm… De son accent provençal, ce jeune fou de théâtre ne savait que faire dans un premier temps, et il décida de le garder, ce qui ne se faisait pas à l’époque. Et de son français populaire plein de mots qui n’étaient pas du bon français, il ne savait non plus que faire, jusqu’à ce qu’un collègue lui révèle qu’ils étaient provençaux, et que derrière eux se cachait une langue, qui fut la langue du peuple. Pas celle d’un Peuple levant le drapeau de son indépendance. Non, simplement celle du peuple, le peuple des petits, de ceux qui subissent l’histoire plus qu’ils ne la font. Et alors, quand la grande secousse de 1968 vint secouer les remparts d’Avignon, notre jeune théâtreux se mit à écrire et à jouer des pièces françaises où cette langue perdue venait au secours des revendications et des protestations les plus contemporaines. Il se trouve que l’Homme de Théâtre vint les jouer à Montauban, avec la complicité de l’Homme de Montauban dont il venait de faire la connaissance, et dont il partageait l’engagement politique.

Cependant que notre Homme de Montauban demeurait un culturaliste attardé aux yeux de nombre d’auteurs occitanistes (de plus en plus universitaires) qui continuaient à lever l’étendard de la révolte nationale, avec le renfort efficace de chanteurs (de plus en plus instituteurs).

Acte IV. Il advint alors, dans les premières années 1970, que l’Homme de l’Écrit qui campait sous sa tente à Montauban, et l’Homme de l’Oral d’Avignon se rencontrèrent sur la réalisation d’une pièce qui ne pouvait se jouer que dans un lieu, la place de Montauban, et sur un thème qui voulait renvoyer aux citoyens de la ville la vertu de leur passé et l’ouverture sur l’avenir. Une pièce qui concrétisait le désir de décentralisation culturelle en autonomie et en dignité de l’Homme de Montauban, mais qui le défaussait en toute conscience de sa prédilection littéraire au profit de l’unicité, la fugacité, l’oralité de la création théâtrale. C’est la dialectique, diront encore une fois ceux qui n’ont pas envie de réfléchir un peu plus loin…

Cette pièce fit appel à des comédiens bénévoles du cru, et parmi eux un jeune instituteur (décidément, il y a beaucoup d’instituteurs dans cette histoire), instituteur alors communiste qui plus est (décidément il y a beaucoup de communistes, avec ou sans carte, dans cette même histoire. On ne peut pas dire pourtant que l’on y retrouva vraiment le Parti Communiste en tant que tel… Mais ceci est une autre histoire, à laquelle je fus intimement mêlé et que je conterai peut-être une autre fois).

Et de cette rencontre aux facettes multiples (le théâtre, l’enracinement actif, la politique, la théorisation du rapport à la Nation France et à la culture d’Oc), naquit chez ce jeune instituteur une passion jamais démentie pour ces mêmes facettes. Comment s’étonner qu’aujourd’hui, il nous propose avec cet ouvrage cet entrelacement de réflexions, de souvenirs, de critiques, entrelacement bien ancien donc, mais dont la cristallisation fut la mort brutale de l’Homme de Théâtre, en sa bonne ville d’Avignon, dans l’été 2009.

Acte V. Mais la dialectique déjà deux fois nommée jouera encore un de ses tours dans les années 1980. Car d’Uzeste à Marseille, de Toulouse à Nice, des musiciens, des chanteurs, sans le moindre désir de re/créer une Nation mythique, se mirent à populariser le nom de l’Homme de Montauban, dans la pensée duquel ils trouvaient la clé de leurs entreprises spontanées, où s’entrelaçaient le français et la langue d’Oc. Paradoxe des paradoxes, en apparence à tout le moins, ce n’est pas sur l’épanouissement de la Lettre occitane que débouchait la pensée de l’Homme de Montauban. Mais c’est dans l’oralité de cette nouvelle création que s’affirma la Ligne nouvelle du Local dans l’Universel, du refus de la victimisation occitaniste bêlante, et de la confiance en soi créatrice…

C’est aussi dans ces nouvelles créations que se résolvait un peu la dialectique (décidément !) entre d’une part la création, le militantisme des destins solitaires, et la vitalité du groupe. Vingt ans ont passé. L’Homme de Montauban et l’Homme de Théâtre ne sont plus. De récentes rencontres les ont salués, sans les fossiliser. L’ouvrage que vous avez entre les mains s’inscrit pleinement dans la même démarche.

René Merle

Notes

[1] Préface à Jean-Paul Damaggio, Benedetto, Off, Marthaler, In, Éditions de la brochure, 2010

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F26%2F94%2F1182834%2F133978790_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F24%2F07%2F1182834%2F133969736_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F40%2F77%2F1182834%2F133598764_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F62%2F73%2F1182834%2F132666007_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F27%2F89%2F1182834%2F126134326_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F35%2F1182834%2F122208944_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F04%2F96%2F1182834%2F105374241_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F75%2F15%2F1182834%2F101409845_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F89%2F84%2F1182834%2F101203611_o.jpg)